Diagnostik

In diesem Überblick sind die diagnostischen Techniken und Möglichkeiten unserer Praxis dargestellt.

Anamnese (Befragung)

Grundlage nicht nur einer gründlichen Diagnose, sondern ebenso einer vertrauensvoll-fruchtbaren Arzt-Patienten-Beziehung ist das ausführliche Gespräch.

Insbesondere wenn Sie neu in unserer Praxis sind, kann eine tiefgehende Anamnese (Befragung) wertvolle Hinweise auf die Ursache einer Erkrankung, aber auch auf empfehlenswerte Vorsorgeuntersuchungen und -maßnahmen liefern. Zur Sprache kommen sollten in der Regel Vorerkrankungen, mögliche familiäre Belastungen, Unverträglichkeiten, eingenommene Medikamente, regelmäßig konsumierte Genuss- und Rauschmittel, körperliche Auffälligkeiten (etwa in puncto Appetit, Stuhlgang, Schlafverhalten, bei Frauen auch Menstruationszyklus) sowie gegebenenfalls die Lebenssituation inklusive möglicher Stressfaktoren und der psychischen Disposition. Natürlich gilt es überdies, akute Beschwerden und die Umstände ihres Auftretens genau zu erfassen. Aus den Ergebnissen der Anamnese lassen sich dann die weiteren Diagnoseschritte ableiten.

Körperliche Untersuchung

Auch in Zeiten der Hightech-Medizin kommt der körperlichen Untersuchung – also vor allem dem Abtasten, Abhören und Betrachten – im Rahmen der Diagnose eine wichtige Rolle zu. Gerade für einen erfahrenen Arzt und einer erfahrenen Ärztin lässt der Körper des Patienten oftmals schon „von außen“ erkennen, wo etwas im Argen liegt.

Die körperliche Untersuchung gehört auch bei Beschwerden im Bereich der inneren Medizin zu den Standard-Diagnoseverfahren. So kann man – eine entsprechende Qualifikation und viel Erfahrung vorausgesetzt – beispielsweise eine Vielzahl von Herzleiden bereits beim Abhören mit dem Stethoskop entdecken, so dass die weiteren Diagnoseschritte zielgerichteter und damit schonender erfolgen können. Durch meine Ausbildung an der Berliner Charité verfüge ich über die nötigen Kenntnisse. Weiterhin liefert das Abtasten, gegebenenfalls inklusive einer Schmerz-Rückmeldung des Patienten, in vielen Fällen wichtige Aufschlüsse über innere Beschwerden. Auch die Färbung der Haut, der Lippen oder der Augen kann Hinweise geben, etwa auf Lebererkrankungen oder eine Lungenfunktionsstörung.

EKG (Elektrokardiogramm)

Bei einem Elektrokardiogramm, besser bekannt als EKG, wird gewissermaßen die „Schrift“ des Herzens aufgezeichnet. Indem man dessen Aktivitäten über einen bestimmten Zeitraum erfasst und auswertet, gewinnt man für die Diagnose vieler Erkrankungen wichtige Anhaltspunkte.

Für ein EKG wird der Patient mit verkabelten Sensoren auf der Brust versehen, es entstehen also keinerlei Unannehmlichkeiten oder gar Schmerzen. Die Sensoren übertragen die elektrischen Signale des Herzens an ein Gerät, das Herzfrequenz, Herzrhythmus und elektrische Herzachse grafisch darstellt. Mithilfe dieser Erkenntnisse, eingebettet natürlich in ein umfassendes Diagnoseprogramm, lassen sich Erkrankungen wie Herzbeutel- oder Herzmuskelentzündungen, Herzrhythmusstörungen, Herzwandverdickungen, eine gestörte Erregungsleitung, Durchblutungsstörungen und Herzinfarkte feststellen. Ein EKG ist daher nicht nur bei akuten Beschwerden, sondern auch als Vorsorgeuntersuchung sinnvoll. Wir erklären Ihnen gern persönlich genauer, wozu ein EKG dient und wie seine Ergebnisse zu interpretieren sind.

Belastungs-EKG (Ergometrie, Leistungstest)

Unter einem Belastungs-EKG oder einer Ergometrie versteht man die Messung der körperlichen Leistungsfähigkeit unter Beobachtung bestimmter Körperfunktionen mithilfe eines EKGs.

Wir nutzen die Ergometrie zur

Vor Beginn der Ergometrie erfolgt ein Gespräch und eine körperliche Untersuchung durch uns. Dadurch wird sichergestellt, ob Sie für eine Ergometrie geeignet sind. Teilen Sie uns bekannte Erkrankungen oder Verletzungen, Operationen des Bewegungsapparats etc. unbedingt mit. Eine spezielle Vorbereitung ist im übrigen nicht erforderlich, eine Ergometrie sollte allerdings nicht mit nüchternem Magen erfolgen. Für den Belastungstest auf dem Fahrrad sollten Sie bequeme Sportkleidung und Turnschuhe tragen. Während der gesamten Untersuchung wird eine Blutdruckmanschette am Oberarm angelegt. Aus diesem Grund findet die Untersuchung meist mit unbekleidetem Oberkörper statt. Vor der eigentlichen Untersuchung wird zunächst ein Ruhe-EKG aufgezeichnet und der Blutdruck im Ruhezustand gemessen. Dazu werden mehrere Elektroden an der Haut des Brustkorbs und Rückens befestigt und eine Blutdruckmanschette am linken Oberarm angelegt. Anschließend wird unter körperlicher Belastung das EKG kontinuierlich aufgezeichnet.

Die körperliche Belastung erfolgt auf einem selbststehenden Fahrrad. Alle zwei Minuten wird der Widerstand des Fahrradergometers erhöht, um so eine kontrollierte Steigerung der Belastung hervorzurufen. Die Untersuchung wird bis zur Belastungsgrenze durchgeführt. Nach Erreichen der Belastungsgrenze sollten Sie noch einige Minuten ohne Anstrengung Weitertreten, damit auch Beschwerden, die erst kurze Zeit nach der Belastung auftreten, erkannt werden können.

Die möglichen Nebenwirkungen und Komplikationen haben ihre Ursache in der körperlichen Anstrengung. Durch die Aufzeichnung des EKGs selbst treten keine Nebenwirkungen auf. Mit folgenden Nebenwirkungen bzw. Komplikationen können allerdings während oder nach einer Ergometrie rechnen:

Sehr selten treten auf:

Treten bedrohliche Komplikationen wie Herzrhythmusstörungen, Herzinfarkt oder gar Kreislaufstillstand ein, so steht für den unwahrscheinlichen Fall der Fälle alles notwendige sofort bereit (z.B. ein Defibrillator) und es werden ggf. sofort Wiederbelebungsmaßnahmen durch mich oder meine Kollegen eingeleitet. Um solchen Komplikationen möglichst vorzubeugen, müssen wir vor jeder Ergometrie genau überprüfen, ob eventuell Kontraindikationen für die Durchführung einer Ergometrie vorliegen.

Langzeit-EKG

„Langzeit“ steht im Zusammenhang mit einem EKG (Elektrokardiogramm) für einen Zeitraum von 24, manchmal auch 48 oder 72 Stunden. In dieser Zeit wird die „Herzschrift“ des Patienten erfasst, um ein genaues Bild der Herzaktivitäten in verschiedenen alltäglichen Situationen zu gewinnen.

Wie beim normalen EKG trägt der Patient beim Langzeit-EKG elektrische Sensoren auf der Brust, die mit einem kleinen Gerät verbunden sind. Obwohl man dieses natürlich die ganze Zeit mit sich führen muss, sind in der Regel alle gewöhnlichen Tätigkeiten ohne größere Probleme möglich. Vor allem körperlich belastende Aktivitäten sollten auch keinesfalls vermieden werden, denn es geht ja beim Langzeit-EKG gerade um das Verhalten des Herzens bei verschiedenartigen Beanspruchungen, von geringer wie im Schlaf bis zu maximaler wie beim Sport. Die Aufzeichnung des Herzrhythmus zeigt etwa, ob es Pausen oder Vorhofflimmern gibt, ob Herzrhythmusstörungen vorliegen oder eine sogenannte Bradykardie, bei der das Herz zu langsam schlägt. Mehr über Sinn und Nutzen eines Langzeit-EKG erfahren Sie in einem ausführlichen Beratungsgespräch.

Zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung sind leider nur Aufzeichnungen von 24h oder maximal 48h möglich. Ich verfüge auch über die Möglichkeit, eine 7-Tage-Langzeit-EKG-Aufzeichnung durchzuführen, mit der man auch seltener auftretende Ereignisse entdecken kann. Diese besonders lange Aufzeichnung kann ich aber nur Privatpatienten bzw. Selbstzahlern anbieten (siehe dazu auch unsere ausführliche IGeL-Liste).

Blutdruckmessung

Die Blutdruckselbstmessung ist nicht schwer, wenn die nachfolgenden Regeln beachtet werden: Immer zur gleichen Zeit morgens und abends messen. Morgens vor der Einnahme blutdrucksenkender Mittel messen, damit auch der Blutdruck in den frühen Morgenstunden erfasst wird. Ein zu häufiges Messen hintereinander verfälscht die Werte. Viele Geräte messen, ohne dass Sie es merken, mehrfach hintereinander. Ansonsten können Sie den Blutdruck zweimal in Folge mit einer Pause von ein bis zwei Minuten messen. Meist liegt der Wert der zweiten Messung niedriger. Diesen sollten Sie notieren. Vor der Messung drei Minuten zur Ruhe kommen. Körperliche Aktivitäten vor der Messung vermeiden, sonst die Entspannungsphase verlängern. Die Blutdruckmanschette sollte sich auf Herzhöhe befinden. Darauf sollte vor allem bei Handgelenksgeräten geachtet werden. Die Manschette der Oberarmgeräte liegt in der Regel bereits automatisch auf Herzhöhe.

Die Messergebnisse sollten mit Datum und Uhrzeit im Blutdruckpass graphisch dokumentiert werden, falls kein digitaler Datenspeicher vorhanden ist. Das stellt sicher, dass der Arzt sich schnell einen Überblick über Ihre Werte machen kann.

Anfänglich sollte Ihr Blutdruck an beiden Armen gemessen werden. Das sollte Ihr behandelnder Arzt machen. Differenzen bis 20 mm Hg sind bedeutungslos. Größere Abweichungen können zahlreiche verschiedene Ursachen haben, die vom Arzt abzuklären sind. Der Blutdruck ist danach immer an dem anfänglich bestimmten Arm zu messen.

Bei der Blutdruckmessung werden immer zwei Werte gemessen. Der obere (systolische) Wert entspricht dem Blutdruck beim Auswurf des Blutes aus der sich zusammenziehenden linken Herzkammer. Danach erschlafft der Herzmuskel und der Druck fällt auf den unteren (diastolischen) Wert ab, bis die linke Herzkammer sich wieder mit Blut füllt und der Herzmuskel sich wieder zusammenzieht.

Die von Ihnen zu Hause gemessenen Werte sollten sich im Schnitt bei maximal 135 / 85 mm Hg einpendeln. Der vom Arzt in der Praxis gemessene Blutdruck sollte unter 140 / 90 mm Hg liegen. Falls der obere und der untere Wert über 65 mm Hg auseinander liegen, spricht dies für „steife“ Gefäße. Das sollte näher untersucht bzw. muss behandelt werden.

https://www.hochdruckliga.de/betroffene/blutdruckmessung

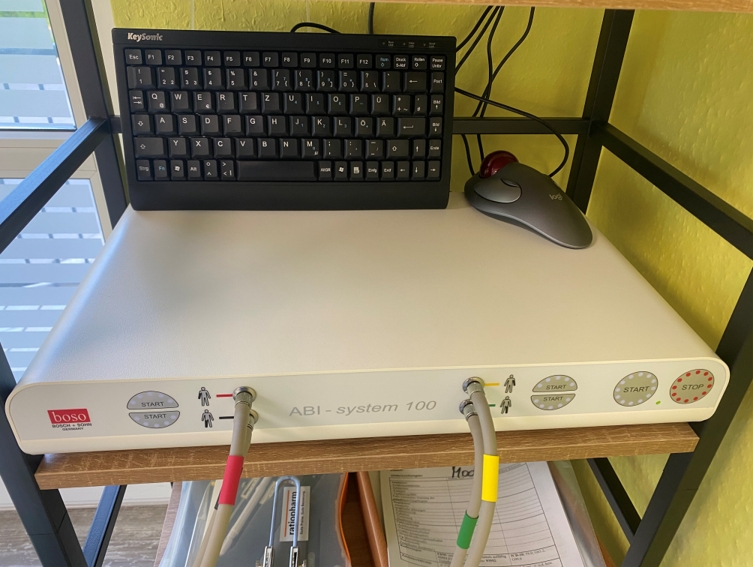

Knöchel-Arm-Index (KAI)

Das ABI-System 100 ist ein innovatives Blutdruckmessgerät der Marke boso. Beim Knöchel-Arm-Index (KAI), auch Ankle-Brachial-Index (ABI) genannt, wird eine wichtige Lücke in der Herz-Kreislauf-Diagnostik geschlossen, denn er ermittelt den Knöchel-Arm-Index, der die größte Aussagekraft zur Vorhersage von Herzinfarkt, Schlaganfall und Mortalität besitzt. Dabei ist die Messung sehr schnell, einfach und präzise, sodass auch bei asymptomatischen Patienten eine Diagnose erfolgen kann. Zudem übermittelt das System automatisch weitere wichtige Parameter des kardiovaskulären Systems, z. B. Blutdruckeinzelwerte an Armen und Beinen. Kritische Werte werden durch farbliche Kennzeichnung hervorgehoben. Der KAI oder ABI , wurde bislang mit der Ultraschall-Dopplermethode ermittelt, die nicht nur sehr zeitaufwendig ist, sondern auch nur bei großer Untersuchungserfahrung zuverlässige Ergebnisse liefert. Aus diesem Grund erfolgt eine vaskuläre Erstuntersuchung selbst bei Risikogruppen wie Rauchern, Diabetikern oder älteren Menschen erst so spät, dass eine vorliegende PAVK bereits zu symptomatischen oder asymptomatischen Erkrankungen des kardiovaskulären Systems führen kann. Das ABI-System 100 sorgt für eine Beschleunigung des Prozederes bei qualitativ hochwertigen Ergebnissen, sodass aus der aufwendigen Untersuchungsmethode ein Routine-Check werden kann.

Ihre Schnelligkeit gewinnt die Messmethode mit dem ABI-System 100 durch die Blutdruckmessung, die hier zeitgleich oszillometrisch an allen vier Extremitäten stattfindet. So können Verfälschungen durch Blutdruckvariabilität vermieden werden. Das ABI-System vereinfacht die PAVK-Untersuchung so stark, dass nicht mehr die kostbare Zeit des Arztes beansprucht werden muss, sondern auch Mitarbeiter diese durchführen können

Durch die leistungsstarke Software des ABI-System 100 ist eine zuverlässige Auswertung der Untersuchungsdaten möglich. Anschließend können die erfassten Daten durch die Software automatisch dem behandelten Patienten zugeordnet werden. Neben dem errechneten ABI Index erhält man auch weitere wichtige Parameter des kardiovaskulären Systems.

Mithilfe der optionalen Messung der Pulswellen-Geschwindigkeit kann eine arterielle Gefäßsteifigkeit, die durch fortschreitende Arteriosklerose zunimmt und die Erhöhung der Pulswellen-Geschwindigkeit zur Folge hat, diagnostiziert werden.

Diese innovative Untersuchung wird bisher nur von wenigen gesetzlichen Krankenkassen, meist im Rahmen eines HzV bezahlt, wir sprechen die Patienten, die dafür in Frage kommen, gezielt an. Für alle anderen Patienten kann diese Leistung leider nur als Selbstzahlerleistung (IGeL bzw. Privatpatienten) angeboten werden. Bei Interesse sprechen Sie uns an!

Langzeit-Blutdruckmessung

Eine Langzeit-Blutdruckmessung erfolgt in der Regel über einen Zeitraum von 24 Stunden, in dem in Intervallen von 15 oder 30 Minuten automatisch der Blutdruck gemessen wird. Dabei steht vor allem der Blutdruck während des Schlafs im Fokus.

Der Patient trägt bei einer Langzeit-Blutdruckmessung permanent eine Messmanschette am Arm, die sich regelmäßig aufpumpt und die Messdaten an ein kleines, ebenfalls mitzuführendes Gerät übermittelt. Parallel dazu ist der Patient angehalten, seine jeweiligen Aktivitäten zu notieren. Gegenüber einer punktuellen, einmaligen Blutdruckmessung liefert eine Langzeitmessung deutlich zuverlässigere Ergebnisse, denn beim Besuch in der Arztpraxis kann der Blutdruck aus verschiedenen Gründen vom normalen abweichen (etwas durch das „Weißkittelsyndrom“, erhöhten Blutdruck durch psychischen Stress, oder zuvor erlebte „Aufreger“). Zudem ist zur Diagnose einer arteriellen Hypertonie (Bluthochdruck) auch der Blutdruck beim Schlafen relevant, der niedriger als am Tag liegen sollte. Näheres zur Langzeit-Blutdruckmessung teilen wir Ihnen gern im Beratungsgespräch im Rahmen der Diagnoseerhebung mit.

Eng mit der Diagnose einer arteriellen Hypertonie (Bluthochdruck) verknüpft ist die Diagnostik von schlafbezogenen Atemstörungen (SBAS) bzw. des Schlaf-Apnoe-Syndroms, die mittels Polygraphie untersucht wird. Man geht davon aus, dass viele unentdeckte schlafbezogene Atmungsstörungen einen arteriellen Hypertonus verursachen oder verschlimmern und andersherum eine Behandlung der SBAS den Blutdruck verbessern und dadurch eine Reduktion der Tabletten möglich wird. Sprechen Sie uns an!

Polygraphie (Schlaf-Apnoe-Screening)

Die Polygraphie dient als „ambulantes Schlaflabor“ zur Untersuchung von Patienten mit dem Verdacht auf Schlafapnoe / OSAS (obstruktives Schlaf-Apnoe-Syndrom).

Insbesondere bei folgenden Vorkommnissen sollte sie durchgeführt werden:

Bei einem normalen Ergebnis der Polygraphie zu Hause ist ein stationäres Schlaflabor meist nicht mehr nötig. Erhärtet sich jedoch der Verdacht auf Schlafapnoe, sollte eine Einweisung in ein Schlaflabor erfolgen, um den Verdacht endgültig zu bestätigen und eventuell eine Therapie einzuleiten.

Besteht bereits eine CPAP-Therapie, so sollten die Einstellungen einmal pro Jahr durch eine Polygraphie überprüft werden.

Leiden Sie unter Schnarchen und Tagesmüdigkeit? Ist Ihr Blutdruck ohne erkennbaren Grund zu hoch? Ist die letzte Überprüfung Ihrer CPAP-Therapie länger als ein Jahr her? Dann vereinbaren Sie einfach einen Termin – z.B. telefonisch unter 03322-20 18 42.

Das Polygraphie-Gerät besteht aus einem Kasten, der mit einem Gurt an der Brust befestigt wird. Über angeschlossene Messeinheiten werden folgende Werte gemessen:

Der Patient kommt tagsüber in die Praxis, wo ihm das Anlegen des Gerätes erklärt wird. Er nimmt das Gerät dann mit nach Hause und legt es vor dem Schlafengehen über seiner Schlafbekleidung an. Am nächsten Morgen bringt der Patient das Gerät wieder in die Praxis, wo es ausgewertet und in der Regel auch zeitnah mit dem Arzt besprochen wird. Durch dieses einfache Verfahren kann in vielen Fällen die Übernachtung in einem Schlaflabor vermieden werden.

WatchPAT

Das WatchPAT ist ein innovatives Schlafapnoe-Screening System, ohne einengende Brust- und Abdomengurte.

Das Herzstück des Systems ist die „Periphere Arterielle Tonometrie“ (=PAT), die mittels einer Fingersonde an der Fingerbeere des Patienten gemessen wird. Die pneumo-optische „PAT-Sonde“ erkennt dabei kleinste Veränderungen in den Arterien und Arteriolen, die aufgrund respiratorischer Ereignisse durch den Sympathikus (über Alpha-Rezeptoren) ausgelöst werden. Daher verzichtet das WatchPAT auf Brust- und Abdomengurte sowie die Nasenbrille, die von Patienten häufig als unangenehm wahrgenommen werden. Unser WatchPAT wurde kürzlich in einer META-Analyse mit einer PSG (also einem echten Schlaflabor) verglichen, mit sehr hohen Übereinstimmungen bei der Schlafphasen-Erkennung und den wichtigsten Indizes (RDI/AHI/ODI).

Dieses innovative Schlaf-Apnoe-Screening leistet vieles, was sonst erst in einem echten Schlaflabor mittels Polysomnographie untersucht werden kann. Leider ist die Technik zu innovativ für die gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV), die daher die Kosten niht übernehmen; ich kann diese Leistung daher nur Privatpatienten (die privaten Krankenkassen PKV übernehmen in der Regel die Kosten in voller Höhe) oder an Selbstzahler als individuelle Gesundheitsleistung (IGeL) anbieten.

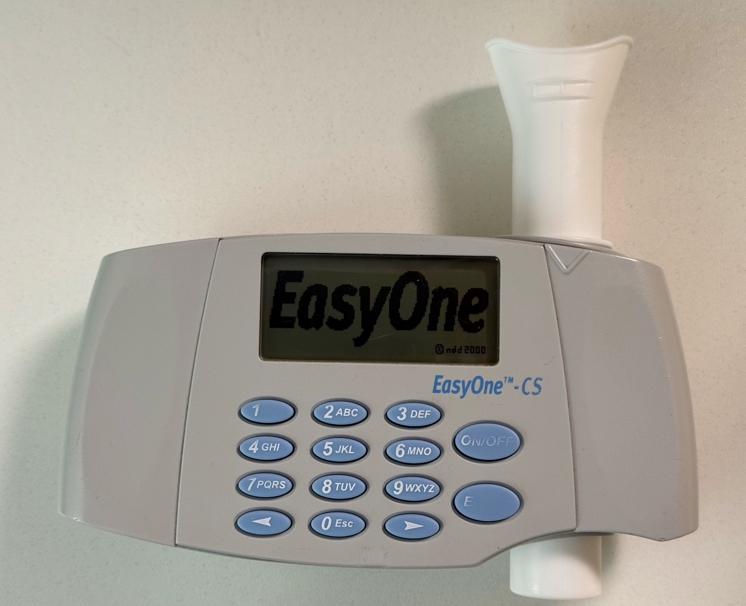

Lungenfunktionsuntersuchung

Für eine Lungenfunktionsuntersuchung (Spirometrie) atmet der Patient in ein Röhrchen, das mit einem Messgerät (Spirometer) verbunden ist. Es zeichnet die Luftflussgeschwindigkeit sowie das Lungen- und das Atemvolumen in einem Spirogramm auf. Daraus ergeben sich Hinweise auf verschiedene Lungenerkrankungen.

Bei der Messung wird die Nase des Patienten mit einer Klemme verschlossen. Sodann registriert das Spirometer das Volumen an Luft, das pro Zeiteinheit durch das Mundstück bewegt wird. Zudem wird die Geschwindigkeit des Ein- und Ausatmens gemessen. Aus der grafischen Aufzeichnung lassen sich Indikatoren für Erkrankungen wir Lungenfibrose, Zwerchfellparese, COPD, Asthma, verengte Atemwege oder eine Einschränkung der Dehnbarkeit von Lunge bzw. Brustkorb herauslesen. Auch zur laufenden Kontrolle chronischer Erkrankungen wie Asthma oder COPD ist eine Spirometrie geeignet. Sollten Sie Probleme beim Atmen feststellen, kommen Sie bitte unverzüglich in unsere Praxis, denn dann kann eine schnelle Behandlung essenziell sein. Wir klären Sie natürlich eingehend darüber auf, warum gegebenenfalls eine Lungenfunktionsuntersuchung für Sie angeraten ist.

Ultraschall innere Organe / Echokardiographie

Eine Ultraschalluntersuchung oder Sonographie ermöglicht es dem Arzt, gewissermaßen in den Körper des Patienten „live“ hineinzuschauen. Und das ganz ohne schädliche Strahlung oder Schmerzen für den Patienten. Insbesondere auf unserem Praxis-Spezialgebiet, der inneren Medizin, liefert Ultraschall wichtige diagnostische Anhaltspunkte.

Für eine Sonographie, wie die Ultraschalluntersuchung fachsprachlich genannt wird, wird zunächst ein kühles Gel auf die Haut über dem betreffenden Organ aufgetragen – die einzige, kleine Unannehmlichkeit für den Patienten. Sodann fährt der Arzt mit einem Ultraschallkopf über dem Organ hin und her. Auf einem Bildschirm zeigt ihm das Ultraschallgerät, was normalerweise unter der Bauchdecke verborgen liegt. Die Deutung der Bilder setzt viel Fachwissen und Erfahrung des Untersuchenden voraus. Aufgrund unserer Spezialisierung auf die Innere Medizin können Sie bei uns sicher sein, zuverlässige Ultraschallbefunde zu erhalten, die zusammen mit anderen Erkenntnissen in eine zielgenaue Behandlung münden.

Wir beraten Sie bei Bedarf gern ausführlicher über die Möglichkeiten, die eine Ultraschalluntersuchung der inneren Organe bietet.

Zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung kann ich Ihnen Untersuchungen des Bauchraums (Abdomen-Sonographie), der Nieren, Blase, Prostata und ableitenden Harnwege (Nephrosono / Nierensono), der Schilddrüse (Schilddrüsen-Sonographie, SD-Sono) sowie für Männer ab 65 Jahren der Bauchschlagader (Bauchaortenaneurysma) anbieten.

Für Privatpatienten und Selbstzahler kann ich darüber hinaus noch Ultraschall-untersuchungen der hirnversorgenden Gefäße (Carotiden), die der Bauchschlagader auch für Frauen und jüngere Männer sowie die Ultraschalluntersuchung des Herzens (Echokardiographie) anbieten. Leider kann ich diese Untersuchungen auch mit Überweisung nicht zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung abrechnen, ich bitte daher, auf diesbezügliche Nachfragen zu verzichten.